Séance du 15 janvier 1850, Présidence de M. DUPIN

Le parti catholique, en France, avait obtenu de M. Louis BONAPARTE que le ministère de l’instruction publique fût confié à M. de FALLOUX.

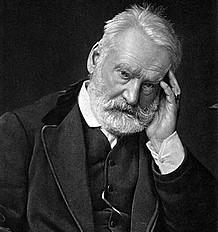

L’assemblée législative, où le parti du passé arrivait en majorité, était à peine réunie que M.de FALLOUX présentait un projet de loi sur l’enseignement. Ce projet, sous prétexte d’organiser la liberté d’enseigner, établissait, en réalité, le monopole de l’instruction publique en faveur du clergé. Il avait été préparé par une commission extra – parlementaire choisie par le gouverne-ment, et où dominait l’élément catholique. Une commission de l’assemblée, inspirée du même esprit, avait combiné les innovations de la loi de telle façon que l’enseignement laïque disparaissait devant l’enseignement catholique.La discussion sur le principe général de la loi s’ouvrit le 14 janvier 1850.Toute la première séance et la moitié de la seconde journée du débat furent occupées par le très habile discours de M. BARTHÉLEMY SAI N T- HILAIRE. Après lui, M. PARISIS, évêque de Langres, vint à la tribune donner son assentiment à la loi proposée, sous quelques réserves toutefois, et avec certaines restrictions. M. Victor HUGO, dans cette même séance, répondit au représentant du parti catholique. C’est dans ce discours que le mot droit de l’enfant a été prononcé pour la première fois.

(Note de l’éditeur des Œuvres complètes de Victor Hugo en 1882)

M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. VICTOR HUGO contre le projet.

M. VICTOR HUGO. Messieurs, l’heure est avancée, je tâcherai de donner à ce que j’ai à dire la forme la plus abrégée ; je pense cependant que l’Assemblée, dans une question si importante, voudra bien m’accorder le temps nécessaire pour exposer mes idées ; mais je serai court.

(Oui ! oui ! —Parlez !)

Messieurs, quand une discussion est ouverte, qui touche à ce qu’il y a de plus sérieux dans les destinées du pays, il faut aller tout de suite, et sans hésiter, au fond de la question. Je commence par dire ce que je voudrais ; je dirai tout à l’heure ce que je ne veux pas.A mon sens, le but lointain sans doute, et difficile à atteindre, j’en conviens, mais auquel il faut tendre dans cette grande question de l’enseignement, le voici : l’instruction gratuite et obligatoire.

(Vives exclamations à droite.)

(A gauche. Très bien ! très bien !)

M. VICTOR HUGO. L’instruction gratuite et obligatoire, obligatoire seulement au premier degré,gratuite à tous les degrés.(Nouvel assentiment à gauche.)L’enseignement primaire obligatoire, c’est le droit de l’enfant qui, ne vous y trompez pas, est plus sacré encore que le droit du père, et qui se confond avec le droit de l’État.

Voici donc, selon moi, le but auquel il faut tendre dans un temps donné : instruction gratuite et obligatoire dans la mesure que je viens de marquer ; un immense enseignement public donné et réglé par l’État, partant de l’école de village, et montant de degré en degré jusqu’au collège de France,plus haut encore, jusqu’à l’Institut de France ; les portes de la science toutes grandes ouvertes à toutes les intelligences.

(Vive approbation à gauche.)

Partout où il y a un esprit, partout où il y a un champ, qu’il y ait un livre ! Pas une commune sans une école ! pas une ville sans un collège ! pas un chef-lieu sans une faculté ! Un vaste ensemble, ou,pour mieux dire, un vaste réseau d’ateliers intellectuels, gymnases, lycées, collèges, chaires, bibliothèques, gymnases, lycées, collèges, chaires,bibliothèques . . ..

M. LE PRÉSIDENT. Vous, voulez-vous que je vous empêche d’applaudir ? C’est vous qui interrompez en applaudissant.

M. VICTOR HUGO. Je ferai remarquer à ce côté de l’Assemblée (la droite) qu’il y a quelque chose de grave à interrompre ainsi, d’une façon qui peut paraître systématique, un orateur avant qu’il ait pu expliquer sa pensée.

(…) J’ai dit quel était le but à atteindre, j’ajoute qu’il fut que la France entière présente un vaste ensemble, ou, pour mieux dire, un vaste réseau d’ateliers intellectuels : gymnases, lycées, collèges, chaires, bibliothèques, échauffant partout les vocations, éveillant partout les aptitudes. En un mot, je veux que l’échelle de la science soit fermement dressée par les mains de l’État, posée dans l’ombre des masses les plus sombres et les plus obscures, et aboutisse à la lumière ; je veux qu’il n’y ait aucune solution de continuité et que le cœur du peuple soit mis en communication avec le cerveau de la France.

Voilà comment je comprends l’instruction. Je le répète, c’est le but auquel il faut tendre ; mais ne vous en troublez pas, vous n’êtes pas près de l’atteindre. La solution du problème contient une question financière considérable comme tous les autres problèmes sociaux de notre temps ; ce but, il était nécessaire de l’indiquer, car il faut toujours dire où l’on tend. Si l’heure n’était pas aussi avancée, je développerais devant vous les innombrables points de vue qu’il présente, et les interrupteurs eux-mêmes seraient obligés de s’arrêter devant la grandeur d’un tel but national.

M. VICTOR HUGO. Je veux ménager les instants de l’Assemblée. . .(Parlez ! parlez !) Je circonscris le sujet, et j’aborde immédiatement la question dans sa réalité positive actuelle ; je la prends où elle en est aujourd’hui, au point où la raison publique d’une part, et les événements d’autre part, l’ont amenée. Et bien, messieurs, à ce point de vue restreint, mais pratique, de la situation actuelle, je veux, je le déclare, la liberté de l’enseignement ; mais je veux la surveillance de l’État ; et comme je veux cette surveillance effective, je veux l’État laïque, purement laïque, exclusivement laïque. L’honorable M.GUIZOT l’a dit avant moi dans les assemblées : l’État, en matière d’enseignement, n’est, ne peut être autre chose que laïque. Je veux donc la liberté d’enseignement sous la surveillance de l’État, et je n’admets, pour personnifier l’État dans cette surveillance si délicate et si difficile, qui exige toutes les forces vives du pays, je n’admets que des hommes appartenant sans doute aux carrières les plus graves, mais n’ayant aucun intérêt, soit de conscience, soit de politique, distinct de l’unité nationale.

M.VICTOR HUGO. C’est vous dire que je n’introduis, soit dans le conseil supérieur de surveillance,soit dans les conseils secondaires, ni évêques, ni délégués d’évêques.

J’entends maintenir, quant à moi, cette antique et salutaire séparation de l’église et de l’État, qui était la sagesse de nos pères, et cela, dans l’intérêt de l’Église comme dans l’intérêt de l’État. Messieurs, je viens de vous dire ce que je voudrais ; voici maintenant ce que je ne veux pas

Je ne veux pas de la loi qu’on vous apporte.

Pourquoi ? Messieurs cette loi est une arme. Une arme n’est rien par elle-même, elle n’existe que par la main qui la saisit.

Or, quelle est la main qui se saisira de cette loi ? Là est toute la question.

Messieurs, c’est la main du parti clérical !

Je redoute cette main, je veux briser cette arme, je repousse ce projet.

Cela dit, j’entre dans la discussion.

Je m’adresse au parti qui a, sinon, rédigé, du moins inspiré le projet de loi, à ce parti à la fois éteint et ardent, au parti clérical. Je ne sais pas s’il est dans l’assemblée, mais je le sens un peu partout. Il a l’oreille fine il m’entendra. Je m’adresse donc au parti clérical, et je lui dis : cette loi est votre loi.

Tenez, franchement, je me défie de vous. Instruire, c’est construire. Je me défie de ce que vous construisez.

Je ne veux pas vous confier l’enseignement de la jeunesse, J’aime des enfants, le développement des intelligences neuves qui s’ouvrent à la vie, l’esprit des générations nouvelles, c’est-à-dire l’avenir de la France, parce que vous le confier, ce serait vous le livrer.

Il ne me suffit pas que les générations nouvelles nous succèdent, (mais) qu’elles nous continuent. Voilà pourquoi je ne veux ni de votre main, ni de votre souffle sur elles. Je ne veux pas que ce qui a été fait par nos pères soit défait par vous. Après cette gloire, je ne veux pas de cette honte.

Votre loi est une loi qui a un masque. Elle dit une chose et elle en ferait une autre. C’est une pensée d’asservissement, qui prend les allures de la liberté. C’est une confiscation intitulée donation. Je n’en veux pas.

Je repousse votre loi. Je la repousse parce qu’elle confisque l’enseignement primaire, parce qu’elle dégrade l’enseignement secondaire, parce qu’elle abaisse le niveau de la science, parce qu’elle diminue mon pays.

Je la repousse parce que je suis de ceux qui ont un serrement de coeur et la rougeur au front toutes les fois que la France subit, pour une cause quelconque une diminution de territoire, ou une diminution de grandeur intellectuelle, comme par votre loi !

Avant de terminer, permettez-moi d’adresser, du haut de la tribune, au parti clérical, au parti qui nous envahit, un conseil sérieux.

Ce n’est pas l’habileté qui lui manque. Quand les circonstances l’aident, il est fort, très fort, trop fort ! Il sait l’art de maintenir une nation dans un état mixte et lamentable, qui n’est pas la mort, mais qui n’est plus la vie. Il appelle cela gouverner. C’est le gouvernement par la léthargie.

Mais qu’il y prenne garde, rien de pareil ne convient à la France. C’est un jeu redoutable que de lui laisser entrevoir ? seulement entrevoir ? à cette France, l’idéal que voici la sacristie souveraine, la liberté trahie, l’intelligence vaincue et liée, les livres déchirés, le prône remplaçant la presse, la nuit faite dans les esprits par l’ombre des soutanes, et les génies matés par les bedeaux.

C’est vrai, le parti clérical est habile ; mais cela ne l’empêche pas d’être naïf. Quoi ! il redoute le socialisme ! Quoi ! il voit monter le flot, à ce qu’il dit, et il oppose à ce flot qui monte je ne sais quel obstacle à claire-voie. Il s’imagine que la société sera sauvée parce qu’il aura combiné, pour la défendre, les hypocrisies sociales avec les résistances matérielles et qu’il aura mis un jésuite partout où il n’y a pas de gendarme !

Qu’il y prenne garde, le XIXè siècle lui est contraire. Qu’il ne s’obstine pas, qu’il renonce à maîtriser cette grande époque pleine d’instincts profonds et nouveaux, sinon il ne réussira qu’à la courroucer, il développera imprudemment le côté redoutable de notre temps, et il fera surgir, des éventualités terribles.

Oui, avec le système qui fait sortir, l’éducation de la sacristie et le gouvernement du confessionnal. Que le parti clérical le sache, partout où il sera, il engendrera des révolutions ; partout, pour éviter Torquemada, on se jettera dans Robespierre. Voilà ce qui fait du parti qui s’intitule le parti catholique un sérieux danger public. Et ceux qui, comme moi, redoutent également le bouleversement anarchique et l’assoupissement sacerdotal, jettent le cri d’alarme. Pendant qu’il est encore temps qu’on y songe bien !

Oui, l’Italie est, de tous les États de l’Europe, celui où il y a le moins de natifs sachant lire ! L’Espagne, magnifiquement dotée, a perdu, grâce à votre joug, qui est un joug de dégradation et d’amoindrissement, ce secret ide la puissance qu’elle tenait de Dieu, et en échange de tout ce que vous lui avez fait perdre, elle a reçu de vous l’Inquisition.

C’est votre habitude. Quand vous forgez une chaîne, vous dites : Voici une liberté ! Quand vous faites une proscription, vous criez : Voilà une amnistie

Ah ! je ne vous confonds pas avec l’Église, pas plus que je ne confonds le gui avec le chêne. Vous êtes les parasites de l’Eglise ; vous êtes la maladie de l’Eglise. Ignace est l’ennemi de Jésus. Vous êtes non les croyants, mais les sectaires d’une religion que vous ne comprenez pas, les metteurs en scène de la sainteté. Ne mêlez pas l’Eglise à vos affaires, à vos combinaisons, à vos stratégies, à vos doctrines, à vos ambitions.

Surtout ne l’identifiez pas avec vous. Voyez le tort que vous lui faites.

Vous vous faites si peu aimer que vous finiriez par la faire haïr !

Ah ! nous vous connaissons ! nous connaissons le parti clérical. C’est un vieux parti qui a des états de service. C’est lui qui monte la garde à la porte de l’orthodoxie. C’est lui qui a trouvé pour la vérité ces deux étais merveilleux, l’ignorance et l’erreur. C’est lui qui a fait défense à la science et au génie d’aller au-delà du missel et qui veut cloîtrer la pensée dans le dogme. Tous les pas qu’a faits l’intelligence de l’Europe, elle les a faits malgré lui. Son histoire est écrite dans l’histoire du progrès humain, mais elle est écrite au verso. Il s’est opposé à tout.

C’est lui qui a fait battre de verges Prinelli pour avoir dit que les étoiles ne tomberaient pas ; appliqué à Campanella vingt-sept fois la question pour avoir affirmé que le nombre des mondes était infini et entrevu le secret de la création ; persécuté Harvey pour avoir prouvé que le sang circulait. De par Josué, il a enfermé Galilée, de par saint Paul, il a emprisonné Christophe Colomb. Découvrir la loi du ciel, c’était une impiété ; trouver un monde, c’était une hérésie. C’est lui qui a anathématisé Pascal au nom de la religion, Montaigne au nom de la morale, Molière au nom de la morale et de la religion. Oh ! oui, certes, qui que vous soyez, qui vous appelez le Parti catholique, et qui êtes le parti clérical, nous vous connaissons ! Voilà longtemps déjà que la conscience humaine se révolte contre vous et vous demande : qu’est-ce que vous me voulez ? Voilà longtemps déjà que vous essayez de mettre un bâillon à l’esprit humain.

Et vous voulez être les maîtres de l’enseignement ! Et il n’y a pas un poète, pas un écrivain, pas un philosophe, pas un penseur, que vous acceptiez ! Et tout ce qui a été écrit, trouvé, rêvé, déduit, illuminé, imaginé, inventé, par les génies, le trésor de la civilisation, l’héritage séculaire des générations, le patrimoine commun des intelligences, vous le rejetez. Si le cerveau de l’humanité était là devant vos yeux, à votre discrétion, ouvert comme la page d’un livre, vous y feriez des ratures !

Et vous réclamez la liberté d’enseigner ! Tenez soyons sincères, entendons-nous sur la liberté que vous réclamez, c’est la liberté de ne pas enseigner.

Ah ! Vous voulez qu’on vous donne des peuples à instruire ! Fort bien ! Voyons vos élèves ! Voyons vos produits. Qu’est-ce que vous avez fait de l’Italie ? de l’Espagne ? Depuis des siècles, vous tenez dans vos mains, à votre discrétion, à votre école, sous votre férule, ces deux grandes nations, illustres parmi les plus illustres ; qu’en avez-vous fait ?

Grâce à vous l’Italie, cette mère des génies et des nations, qui a répandu sur l’univers toutes les plus éblouissantes merveilles de la poésie et des arts, l’Italie qui a appris à lire au genre humain, l’Italie aujourd’hui ne sait pas lire !

Ce qui vous importune, c’est cette énorme quantité de lumière aujourd’hui plus éclatante que jamais, lumière qui fait de la nation française la nation éclairante, de telle sorte qu’on aperçoit la clarté de la France sur la face de tous les peuples de l’univers. Eh bien, cette clarté de la France, cette lumière libre, cette lumière qui ne vient pas de Rome, voilà ce que vous voulez éteindre, voilà ce que nous voulons conserver !

Tenez, vous venez de Rome ; je vous en fais compliment. Vous avez eu là-bas un beau succès. Vous venez de bâillonner le peuple romain, maintenant vous voulez bâillonner le peuple français. Je comprends, cela est encore plus beau, cela tente. Seulement prenez garde ! c’est malaisé. Celui-ci est un lion tout à fait vivant.

A qui en voulez-vous donc ? Je vais vous le dire. Vous en voulez à la raison humaine. Pourquoi ? Parce qu’elle fait le jour.