Les plumitifs aux ordres, les « juristes » à deux sous, les xénophobes sans frontière politique s’étranglent de rage. Malgré toutes leurs combines, la roue de l’Histoire avance. Non seulement le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU a bien condamné la France dans cette affaire, mais la France sera contrainte de modifier sa législation suite à cette décision.

Les plumitifs aux ordres, les « juristes » à deux sous, les xénophobes sans frontière politique s’étranglent de rage. Malgré toutes leurs combines, la roue de l’Histoire avance. Non seulement le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU a bien condamné la France dans cette affaire, mais la France sera contrainte de modifier sa législation suite à cette décision.

C’est ainsi que le journal Le Monde, peu suspect de sympathie pour la Libre Pensée, publie ce jour un article dans lequel le Premier Président de la Cour de Cassation indique qu’il a informé les magistrats du siège et du Parquet que la jurisprudence va changer sur la question juridique posée par l’affaire Baby-Loup. Ruinant toutes les constructions besogneuses des xénophobes de tous poils, la justice devra tenir compte, à l’avenir, de la décision du Comité des Droits de l’Homme de l’ONU. La digue des xénophobes est en train de craquer.

La Cour de Cassation confirme que la restriction imposée par Baby-Loup n’est pas « proportionnée à l’objectif recherché ». Le cercueil judiciaire de cette triste affaire va être définitivement refermé et la Libre Pensée s’en félicite. Que de borborygmes et de billevesées n’a-t-on pas entendu sur la décision du CDDH de l’ONU ? Mais force reste au Droit.

La Libre Pensée publie ci-joint :

Chacun, en toute objectivité, pourra ainsi se faire un jugement raisonné.

Le salarié restera un citoyen dans l’entreprise !

La Liberté de conscience vient d’obtenir une nouvelle victoire !

Paris, le 8 septembre 2018

* * *

1. A propos de la décision du CDDH de l’ONU

La France condamnée par le Comité des Droits de L’homme de L’ONU pour discrimination à l’égard d’une salariée voilée

Au-delà des mots, les faits ; les vains persiflages seront impuissants

Après épuisement de toutes les procédures au plan national, les conseils de la directrice-adjointe de la crèche Baby-Loup, licenciée pour faute grave en 2008, pour avoir refusé de quitter son foulard sur son lieu de travail, ont saisi le Comité des droits de l’Homme des Nations-Unies, un organisme intergouvernemental composé de personnalités indépendantes, compétent notamment pour examiner des plaintes individuelles. Dans une décision rendue publique le 10 août 2018, cette instance particulière du Haut-Commissariat des Nations-Unies chargée de faire respecter le Pacte relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, qui complète la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, a constaté que la France, en validant le licenciement de l’intéressée, avait violé les articles 18 et 26 de ce traité international. En conséquence, le Comité invite la France non seulement à réparer le préjudice subi par l’intéressée, mais à prévenir toutes discriminations en matière de liberté de conscience au travail : « l’État partie » doit « […] indemniser l’auteure [la plaignante] de manière adéquate [et] prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir des violations similaires à l’avenir. »

Après épuisement de toutes les procédures au plan national, les conseils de la directrice-adjointe de la crèche Baby-Loup, licenciée pour faute grave en 2008, pour avoir refusé de quitter son foulard sur son lieu de travail, ont saisi le Comité des droits de l’Homme des Nations-Unies, un organisme intergouvernemental composé de personnalités indépendantes, compétent notamment pour examiner des plaintes individuelles. Dans une décision rendue publique le 10 août 2018, cette instance particulière du Haut-Commissariat des Nations-Unies chargée de faire respecter le Pacte relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, qui complète la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, a constaté que la France, en validant le licenciement de l’intéressée, avait violé les articles 18 et 26 de ce traité international. En conséquence, le Comité invite la France non seulement à réparer le préjudice subi par l’intéressée, mais à prévenir toutes discriminations en matière de liberté de conscience au travail : « l’État partie » doit « […] indemniser l’auteure [la plaignante] de manière adéquate [et] prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir des violations similaires à l’avenir. »

Ratifié par la France le 4 novembre 1980, le Pacte de 1966 est juridiquement supérieur à la loi interne, conformément à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Par suite, bien qu’il n’ait pas le caractère d’une juridiction, le Comité des droits de l’Homme des Nations-Unies, en reconnaissant le préjudice subi par Mme A, a mis un point final à la procédure contentieuse consécutive au licenciement litigieux et sa décision, qui n’est pas par elle-même contraignante, devrait néanmoins conduire les Pouvoirs publics à réparer le préjudice infligé à la plaignante et à abroger l’article L. 1321-2-1 du Code du travail actuellement en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, sauf à piétiner les engagements internationaux de la France.

Retour sur la chronique du volet juridique d’une poussée xénophobe

En 1991, l’association gestionnaire de la crèche Baby-Loup de Conflans-Sainte-Honorine, qui a pour objet de « développer une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé, et en même temps d’œuvrer pour l’insertion sociale et professionnelle des femmes du quartier » et de « permettre [leur] insertion économique, sociale et culturelle […] sans distinction d’opinion politique ou confessionnelle », recrute Mme A en qualité d’éducatrice de jeunes enfants. Son objet prive cette association du caractère d’entreprise de conviction, au sens du droit européen, susceptible de justifier une dérogation au droit commun, garantissant la liberté de conscience des salariés : il s’agit simplement d’une personne morale qui gère un établissement privé comprenant un accueil, de jour comme de nuit, d’enfants de moins de trois ans et une halte-garderie pour ceux de trois à six ans.

En 1991, l’association gestionnaire de la crèche Baby-Loup de Conflans-Sainte-Honorine, qui a pour objet de « développer une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé, et en même temps d’œuvrer pour l’insertion sociale et professionnelle des femmes du quartier » et de « permettre [leur] insertion économique, sociale et culturelle […] sans distinction d’opinion politique ou confessionnelle », recrute Mme A en qualité d’éducatrice de jeunes enfants. Son objet prive cette association du caractère d’entreprise de conviction, au sens du droit européen, susceptible de justifier une dérogation au droit commun, garantissant la liberté de conscience des salariés : il s’agit simplement d’une personne morale qui gère un établissement privé comprenant un accueil, de jour comme de nuit, d’enfants de moins de trois ans et une halte-garderie pour ceux de trois à six ans.

En 2008, après un congé de maternité et un congé parental, Mme A, devenue directrice adjointe, reprend son travail et porte un foulard à connotation religieuse. Or, le règlement intérieur de l’association a été modifié durant son absence : il stipule depuis 2003 que « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées par [l’association]) ». Sur le fondement de ce règlement, son employeur lui intime l’ordre de retirer son foulard et, devant son refus, lui notifie son licenciement pour faute grave, fin décembre 2008, bien que l’objet de l’association et le droit du Travail restent inchangés.

En effet, l’article L. 1121-1 du Code du travail dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché » et l’article L. 1321-3 que « Le règlement intérieur ne peut contenir […] des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché […] ». Enfin, le Code du travail interdit toute discrimination en raison du sexe ou des convictions religieuses. Il suit de ces dispositions, sous réserve du cas particulier des entreprises de conviction, que les restrictions apportées à la liberté de conscience des travailleurs ne peuvent être, ni générales, ni absolues, contrairement à celles prévues par le règlement intérieur de la crèche Baby-Loup. Au terme d’un examen de la situation individuelle du salarié, elles doivent être justifiées par les travaux à accomplir (risque d’accident, contact avec la clientèle par exemple) et proportionnées à l’objectif à atteindre.

En dépit de cette législation et de la contradiction entre les stipulations des statuts et celles du règlement intérieur de l’association, dans le climat d’agitation instauré par le secteur de l’opinion favorable à l’extension d’une pseudo-laïcité dans l’entreprise, animé notamment par Mme Élisabeth Badinter et M. Manuel Valls, par un jugement et un arrêt respectivement des 10 décembre 2010 et 27 octobre 2011, le Conseil de prud’hommes, en premier ressort, puis la Cour d’appel de Versailles valident le licenciement pour faute grave au motif qu’en raison de l’objet même de l’association Baby-Loup, celle-ci « doit assurer une neutralité du personnel dès lors qu’elle a pour vocation d’accueillir tous les enfants du quartier, quelle que soit leur appartenance culturelle ou religieuse ; que ces enfants, compte tenu de leur jeune âge, n’ont pas à être confrontés à des manifestations ostentatoires d’appartenance religieuse » (voir CA Versailles, 11ème chambre, 27 octobre 2011, n° 10-05642).

Dans un arrêt du 19 mars 2013, la Chambre sociale de la Cour de cassation annule les décisions des premiers juges et du juge d’appel : elle considère que « […] la clause du règlement intérieur, instaurant une restriction générale et imprécise, ne répondait pas aux exigences de l’article L. 1321-3 du Code du travail et que le licenciement, prononcé pour un motif discriminatoire, était nul, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs […] » soulevés par la requérante et renvoie l’affaire à la Cour d’appel de Paris (voir Cass, soc., 19 mars 2013, 11-28 845). Le même jour, pour faire œuvre de pédagogie,

Dans l’atmosphère antimusulmane entretenue par certains – plusieurs propositions de loi tendant à imposer une restriction légale à la liberté de conscience des salariés sont déposées au Parlement -, la Cour de renvoi ne retient pas la leçon de droit donnée, le 19 mars 2013, par la Cour de cassation qui va d’ailleurs se déjuger elle-même, avec réticence néanmoins. Dans un arrêt du 27 novembre 2013, la Cour d’appel de Paris présidée par M. Degrandi, Premier président, « se rebelle » en audience solennelle : elle valide le licenciement pour faute grave de Mme A au motif que l’association gestionnaire de la crèche Baby-Loup serait une entreprise de conviction au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme fondée sur l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de 1950, bien que rien dans ses statuts ne permette de conclure en ce sens (voir CA Paris, 27 novembre 2013, 13-02981).

A nouveau saisie d’un pourvoi qu’elle rejette, la Cour de cassation, dans un arrêt d’assemblée plénière du 16 juin 2014 considère, en premier lieu, que la Cour de renvoi a pu déduire du règlement intérieur que, « appréciant de manière concrète les conditions de fonctionnement d’une association de dimension réduite, employant seulement dix-huit salariés, qui étaient ou pouvaient être en relation directe avec les enfants et leurs parents, que la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l’association et proportionnée au but recherché ». En deuxième lieu, elle estime en revanche que la crèche Baby-loup n’est pas une entreprise de conviction « dès lors que cette association avait pour objet, non de promouvoir et de défendre des convictions religieuses, politiques ou philosophiques, mais, aux termes de ses statuts, « de développer une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé et d’œuvrer pour l’insertion sociale et professionnelle des femmes (…) sans distinction d’opinion politique et confessionnelle »» Enfin, elle relève que rendaient impossible la poursuite du contrat de travail le refus de l’intéressée « d’accéder aux demandes licites de son employeur de s’abstenir de porter son voile » et « […] les insubordinations répétées et caractérisées décrites dans la lettre de licenciement […] » (voir, Cass. Plé. 16 juin 2014, n° E13-28 369).

Un préjudice enfin reconnu et une législation à revoir

Loin des campagnes hystériques menées contre les musulmans dans le contexte politique de l’état d’urgence instauré – et indéfiniment reconduit – à la suite des attentats de 2015, le Comité des droits de l’Homme des Nations-Unies rappelle les droits de Mme A en se fondant sur les termes des articles 18 et 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. De surcroît, sa décision met en évidence la distorsion entre les dispositions du Pacte et celles du nouvel article L. 1321-2-1 du Code du travail dans sa rédaction, issue de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Loin des campagnes hystériques menées contre les musulmans dans le contexte politique de l’état d’urgence instauré – et indéfiniment reconduit – à la suite des attentats de 2015, le Comité des droits de l’Homme des Nations-Unies rappelle les droits de Mme A en se fondant sur les termes des articles 18 et 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. De surcroît, sa décision met en évidence la distorsion entre les dispositions du Pacte et celles du nouvel article L. 1321-2-1 du Code du travail dans sa rédaction, issue de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Aux termes de l’article 18 du Pacte « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement. / 2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix. / 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. / 4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. »

D’une part, à l’instar de la législation française applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, ces dispositions fixent les droits des individus qui ne sauraient être entravées par des restrictions générales et absolues. D’autre part, le champ d’application des limitations visées au troisième alinéa de l’article 18 du Pacte est clairement circonscrit, à la différence de celui des articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du Code du travail français, opposables aux employeurs et aux salariés antérieurement à ladite loi. En effet, le texte énumère précisément les domaines pouvant justifier de telles restrictions : la sécurité des travailleurs, l’ordre dans l’entreprise, la santé publique ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui. En l’espèce, par elle-même illégale d’ailleurs, la limitation générale à la manifestation de son appartenance religieuse, énoncée dans le règlement intérieur de l’association modifié en 2003, n’était fondée à aucun de ces titres. Elle ne l’était pas davantage au regard des statuts de la crèche Baby-Loup qui n’avait pas le caractère d’une entreprise de conviction.

Aux termes de l’article 26 du Pacte de 1966 « […] la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » Si l’article L. 1132-1 du Code du travail français protège les salariés de toute forme de discrimination, notamment celle dont ils sont victimes en raison de leurs convictions religieuses, réelles ou supposées, en l’espèce, le Comité des droits de l’Homme des Nations-Unies établit que Mme A n’a pas bénéficié de cette protection et a subi un préjudice important à la suite de son licenciement pour faute grave, manifestement illégal en tant qu’il instaure une discrimination.

Si la législation française était demeurée la même que celle en vigueur jusqu’en 2016, le feuilleton de l’affaire de la crèche Baby-Loup, qui trouve son épilogue dans la décision du Comité des droits de l’Homme des Nations-Unies, serait, pour l’essentiel, un très médiocre roman à épisodes pour gazettes de caniveau. Tout au plus, pourrait-on s’interroger sur l’utilité de faire coïncider éventuellement le champ d’application du troisième alinéa de l’article 18 du Pacte relatif aux droits civils et politiques du 1966, avec celui des articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du Code du travail. Or, les termes du débat juridique ont changé depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016.

Depuis la promulgation de cette loi, âprement combattue par les Confédérations syndicales ouvrières et les organisations de jeunesse, aux termes du nouvel article L. 1321-2-1 du Code du travail « Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés, si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. » Les tenants de la pseudo-laïcité dans l’entreprise ont vu échouer tous leurs relais au Parlement à faire voter l’une des quelques douze propositions de loi dirigées contre les salariés de confession musulmane, et à travers eux, l’ensemble des personnes pratiquant ce culte.

Depuis la promulgation de cette loi, âprement combattue par les Confédérations syndicales ouvrières et les organisations de jeunesse, aux termes du nouvel article L. 1321-2-1 du Code du travail « Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés, si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. » Les tenants de la pseudo-laïcité dans l’entreprise ont vu échouer tous leurs relais au Parlement à faire voter l’une des quelques douze propositions de loi dirigées contre les salariés de confession musulmane, et à travers eux, l’ensemble des personnes pratiquant ce culte.

Toutefois, M. Manuel Valls, alors Premier ministre, dépose au nom du Gouvernement la proposition de loi travail dite El Khomri, dont l’article 2 va fragiliser la protection de la liberté de conscience des salariés. En effet, sous l’empire du droit antérieur, sauf dans le cas particulier des entreprises de conviction, comme les parties signataires du Pacte relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, le législateur se plaçait au niveau de chaque individu pour admettre des restrictions aux libertés et droits fondamentaux dans l’entreprise dès lors qu’elles étaient « justifiées par la nature de la tâche à accomplir [et] proportionnées au but recherché […] ». Désormais, l’article L. 1321-2-1 du Code du travail tient compte de l’entreprise dans son ensemble, sans se préoccuper du salarié en tant qu’individu, pour imposer la « neutralité » et autoriser en conséquence des restrictions générales, sinon absolues, à la possibilité de manifester ses convictions religieuses au travail.

Toutefois, M. Manuel Valls, alors Premier ministre, dépose au nom du Gouvernement la proposition de loi travail dite El Khomri, dont l’article 2 va fragiliser la protection de la liberté de conscience des salariés. En effet, sous l’empire du droit antérieur, sauf dans le cas particulier des entreprises de conviction, comme les parties signataires du Pacte relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, le législateur se plaçait au niveau de chaque individu pour admettre des restrictions aux libertés et droits fondamentaux dans l’entreprise dès lors qu’elles étaient « justifiées par la nature de la tâche à accomplir [et] proportionnées au but recherché […] ». Désormais, l’article L. 1321-2-1 du Code du travail tient compte de l’entreprise dans son ensemble, sans se préoccuper du salarié en tant qu’individu, pour imposer la « neutralité » et autoriser en conséquence des restrictions générales, sinon absolues, à la possibilité de manifester ses convictions religieuses au travail.

Cette évolution du Code du travail pourrait être à la source de difficultés sérieuses dans d’éventuels contentieux à venir. D’une part, l’article L. 1121-1 dispose toujours que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. » D’autre part, l’article L. 1321-3 du Code du travail persiste à indiquer que « Le règlement intérieur ne peut contenir : […] 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché […] ».

Pour trancher de probables contradictions dans l’application des dispositions de ces trois articles, le juge aura désormais dans sa main la décision du Comité des droits de l’Homme des Nation-Unies, l’interprète institutionnel du Pacte des droits civils et politiques du 16 décembre 1966 qui s’impose à la République française pour l’avoir ratifié en 1980. Néanmoins, la sagesse voudrait que la France suive la décision du Comité du 10 août 2018. Non seulement, Mme A doit bénéficier d’une indemnisation par l’État du préjudice qu’elle a subi, mais la législation française du travail doit redevenir compatible avec le Pacte de 1966 en toutes ses dispositions.

C’est pourquoi la Fédération nationale de la Libre Pensée demande tout simplement l’abrogation de l’article L. 1321-2-1 du Code du travail actuellement en vigueur.

Paris, le 7 septembre 2018

2. Les Communiqués de la Confédération Générale du Travail et de FORCE OUVRIERE

3. l’article de Libération (Check News) qui commente un commentaire du Canard enchaîné et la correction très honnête de celui-ci.

Qu’est-ce que le comité des droits de l’Homme de l’Onu qui a condamné le licenciement d’une salariée voilée par Baby Loup ?

Par Pauline Moullot 31 août 2018 à 19:07 Libération

Les nouveaux bâtiments de la crèche Baby-Loup à Conflans-Sainte-Honorine, à l’ouest de Paris, le 3 juin

Il ne faut pas le confondre le comité des droits de l’homme des nations unies, un organe composé d’experts indépendants, avec le conseil des droits de l’homme.

Le comité des Droits de l’homme a émis un avis dans l’affaire BabyLoup condamnant la décision judiciaire française rendue dans cette affaire. L’Arabie Saoudite a été nommée dans un comité des DH de l’ONU et la Presse s’en est émue. Est-ce le même comité où siège l’Arabie saoudite qui a rendu son avis dans l’affaire BabyLoup ? Le pays a-t-il participé à la décision le cas échéant?

Question posée par le 26/08/2018

Bonjour,

Vendredi 10 août, le comité des droits de l’homme des Nations unies (ONU) a épinglé la France pour avoir validé le licenciement d’une salariée voilée par la crèche Baby Loup en 2008. Dans cette affaire, qui fait l’objet d’une âpre bataille judiciaire entre la salariée licenciée et la crèche depuis dix ans, la Cour de cassation a donné raison à l’employeur en 2014.

Dans sa note du 10 août 2018, le comité des droits de l’homme de l’ONU conclut de son côté que ce licenciement est une atteinte à la liberté de religion et constitue une discrimination. Le comité appelle donc la France à réparer cette violation du Pacte et à «prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir des violations similaires à l’avenir».

Vous nous interrogez sur la composition et le but de ce comité.

Un article du Canard enchaîné publié cette semaine a été à la base d’une confusion sur le sujet. L’article affirmait que la France a été condamnée dans l’affaire Baby Loup par le Conseil des droits de l’homme des nations unies, où figure l’Arabie saoudite et qui fut présidée par Kadhafi. L’hebdomadaire satirique, qui ironise sur les leçons d’un organe comptant de tels cautions en matière des droits de l’homme, confond en fait deux organes.

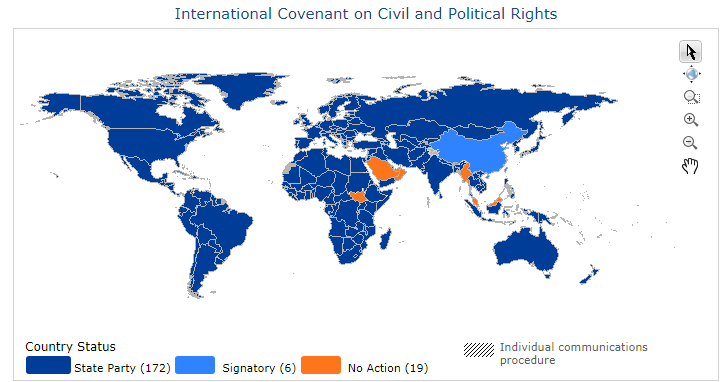

Si le conseil des droits de l’homme de l’ONU (dont l’Arabie saoudite est membre depuis 2013) existe bel et bien, il ne doit pas se confondre avec le comité des droits de l’homme. «Le conseil des droits de l’Homme est un organe politique, ses fonctions et sa nature n’ont rien à voir avec le comité, composé essentiellement de juristes indépendants», indique Olivier de Frouville l’un des 18 experts indépendants du comité.

Sur Twitter, plusieurs spécialistes ont rectifié l’erreur du Canard.

Le comité des droits de l’Homme vise à s’assurer du respect par les 172 Etats partie du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entré en vigueur en 1976. L’Arabie saoudite n’étant pas signataire de ce pacte, elle n’a rien à voir avec ce comité, qui n’est d’ailleurs pas une instance diplomatique.

Le comité est en fait composé de 18 experts indépendants, élus pour une durée de quatre ans, et choisis par les Etats signataires en fonction de leur compétence dans le domaine des droits humains.

«Tous les comités des Nations unies sont composés d’experts indépendants. Ceux-ci ne reçoivent aucune instruction de leur Etat», assure Frouville à CheckNews. Il est donc faux, selon le juriste, de remettre en cause l’indépendance du comité en s’appuyant sur la nationalité de certains experts. Il fait ainsi allusion à un article des Décodeurs du Monde indiquant que deux des experts du comité sont originaires de l’Ouganda et de l’Egypte, deux pays «peu connus pour leur respect des droits de l’homme» selon le quotidien. Les experts étant indépendants, ils ne «représentent» pas leur pays.

En plus de rapports périodiques s’assurant que les Etats partie de la Convention respectent leurs engagements, le comité peut être saisi de plaintes individuelles. A condition que l’Etat visé ait aussi ratifié le protocole facultatif. C’est dans ce cadre que la salariée licenciée par Baby Loup a saisi le comité.

Sa décision est-elle contraignante? Dans sa communication sur l’affaire Baby Loup, le comité se réfère à l’article 2 paragraphe 3 du Pacte, qui dispose que l’Etat partie s’engage à «garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile». «Cela signifie qu’il doit accorder une réparation complète aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés», note le comité dans sa décision. La France dispose par ailleurs de 180 jours pour «donner effet aux présentes constatations».

Pour autant, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect du pacte. Les juristes se divisent donc sur le caractère obligatoire des décisions du comité. Ainsi, en 1996, malgré la consultation du comité des droits de l’homme sur les pensions des anciens combattants sénégalais, le Conseil d’Etat décide de ne pas suivre cette recommandation (avant de finalement donner satisfaction à la plaignante en 2002). En 2013, le comité a condamné la France, qui exigeait qu’un Sikh retire son turban pour une photographie d’identité, jugeant que demander d’apparaître tête nue sur un passeport constituait une atteinte disproportionnée à la liberté de religion.

Cordialement

Pauline Moullot

Le Canard enchaîné a reconnu volontiers son erreur :

“Le Canard s’est emmêlé les palmes, la semaine dernière, dans l’article intitulé “guignolade onusienne”. Il a attribué au Conseil des droits de l’homme de l’ONU la “condamnation” – en fait un simple avis – prononcée contre la France pour le licenciement de la salariée voilée de la crèche Baby Loup. En réalité, c’est le Comité des droits de l’homme qui a émis cet avis. Une différence qui n’est pas que de nom: le Conseil onusien réunit une cinquantaine de pays, dont certains fort peu préoccupés par les droits humains, alors que le Comité est composé de 18 “experts” indépendants.

Le coupable s’engage à apprendre par cœur l’organigramme des Nations-Unies.”

4. L’article du Monde :